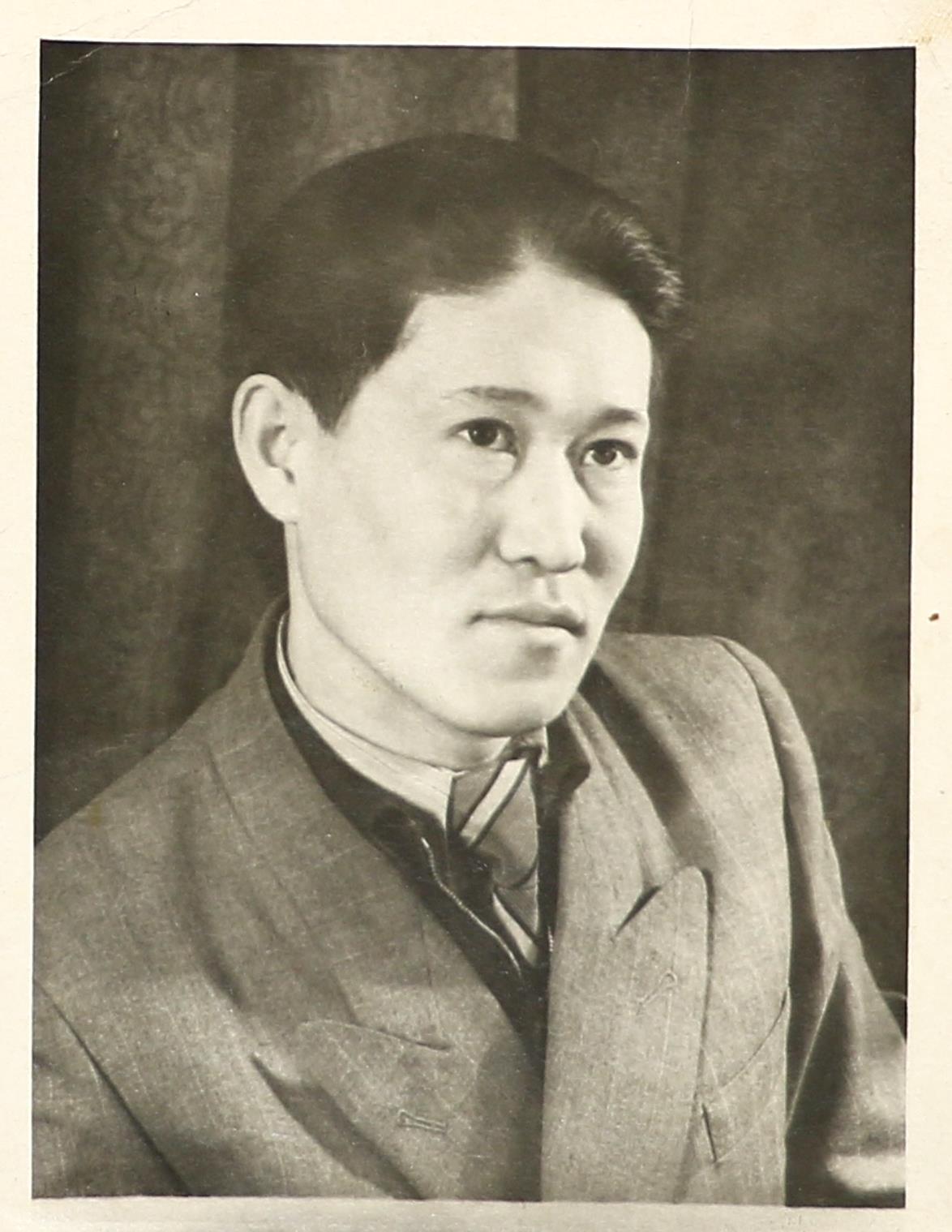

К 95 — летию Николая Иннокентьевича Манилова

Бурятский академический театр оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова во второй половине XXвека, имел блистательную плеяду театральных художников. Один из них — Николай Манилов, заслуженный деятель искусств РСФСР, художник-постановщик оперных и балетных спектаклей.

Он родился 5 ноября 1929 года в улусе Татхал Нукутского района Иркутской области. Когда учился в школе, впервые ощутил тягу к рисованию, посвящал этому занятию все свободное время, которого было не так много. В то время как многие дети и подростки совмещал учебу с работой в колхозе. Затем служба в армии, где благодаря его увлечению, Николая назначили ответственным за выпуск стенгазет, боевых листков, оформление выставок, красного уголка и т.д. Именно тогда он задумался о том, чтобы связать свою жизнь и профессию с изобразительным искусством. После службы в армии, судьба привела его в Бурятский академический театр оперы и балета , где его приняли на работу в должности художника-исполнителя. Проработав в театре некоторое время, постигая азы театрального оформительского искусства, Николай понял, что ему нужно учиться дальше, чтобы стать профессионалом своего дела. В 1960 году Манилов отправляется в Москву, поступает в Школу-Студию(ВУЗ) МХАТа им. Нар. Арт. СССР Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. Горького, там учится по специальности театральная техника и оформление спектакля. В 1965 году успешно заканчивает вуз и возвращается в родной Бурятский театр оперы и балета уже в качестве художника-постановщика.

Первой постановкой Н. Манилова был балет С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке». В своей статье режиссер театра Г.М. Майорова, заслуженный деятель искусств РБ, так отзывалась о работе художника-постановщика: «Интересное и яркое оформление, в котором дух сказов Бажова, уральский фольклор, самобытность костюмов хорошо сочетались с вдохновенной хореографией. Постановка этого балета для начала творческого пути художника, на мой взгляд, была очень символична. Секреты мастерства, творческий поиск горного мастера Данилы и в творчестве Манилова остались непреложным законом — театр, сцена, оформление постановки — все для зрителя, все остается людям».

Н.И. Манилов, в 60-70 гг. как и многие художники-постановщики ведущих театров СССР заинтересовался новым подходом, новым принципом создания живописного оформления балетного спектакля. Иначе говоря, по словам искусствоведа В. Березкина, зрителям предлагалась «музыка» цвета, «симфонические» композиции, которые создавались выстроенным художником движением костюмных пятен.

Используя современные подходы в оформлении спектаклей, Николай Манилов талантливо осуществил постановки многих балетных спектаклей: «Приключения Чипполино» Ж. Зориной (1957), «Сказ о каменном цветке»С. Прокофьева» (1965), «Эсмеральда» Ц. Пуни (1968), «Раймонда» А. Глазунова (1971), «Кармен-сюита» Ж.Бизе-Р. Щедрина (1971), «Гаянэ» А.Хачатуряна (1973), «Тщетная предосторожность» Л. Герольда (1974), «Корсар» (1975), «Жизель» (1978) балеты А. Адана,«Легенда о любви» А. Меликова (1978), «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева (1979), «Сотворение мира»А. Петрова (1981), «Дон-Кихот» Л. Минкуса (1982)и др.

К счастью история сохранила рецензии на премьерные спектакли тех лет. Так, известный бурятский музыковед О. Куницын пишет о нашумевшем балете «Гаянэ» А. Хачатуряна: «В рецензиях высоко оценивалась и сценография спектакля. Художник Николай Манилов обставил действие красочными, в добротной реалистической манере декорациями, вполне отвечающими образам музыки А. Хачатуряна. Недаром оформление сцены ковки мечей, сцены «Золотая осень» (третья картина) заключительной сцены «цветущая земля Армении, Снежная вершина Арарата на фоне лазурного неба) вызвала единодушные аплодисменты зрителя».

Автор Заслуженный работник культуры Республики Бурятия Эржена Буруева.